„Eigentlich beginnt es im Büro“, sagt Klaus-Peter Wittwar. Die erste Beschäftigung mit der Südklausur von Kloster Veßra anhand der Forschungsliteratur hat bei dem erfahrenen Bauforscher der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten einige Fragen aufgeworfen. Und eine Bauforschung fängt meist mit einer intensiven Recherche am Schreibtisch, in der Bibliothek und auch in den Archiven an. „Es gab schon verschiedene Untersuchungen. Durch sie wussten wir, dass im Bau noch romanische Bausubstanz schlummert. Das wollten wir genauer wissen“, so Wittwar.

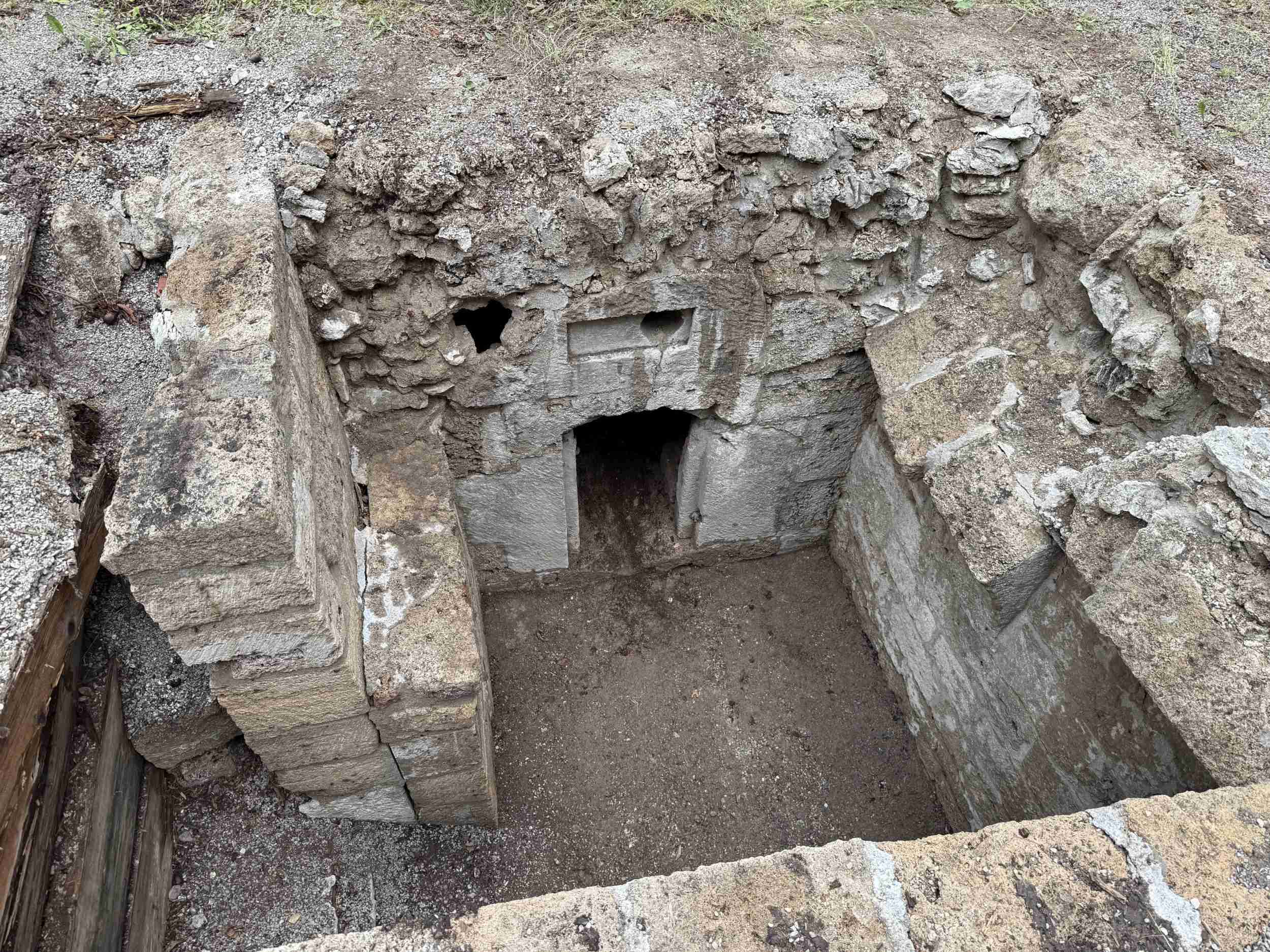

Südlich der 1138 geweihten Klosterkirche gab es ursprünglich drei Klausurflügel um einen Kreuzgang. In diesem Bereich des Hausklosters der Grafen von Henneberg lebten zunächst Stiftsherren und -damen gemeinsam, bis 1177 durch einen Brand die Damen nach Trostadt zogen. Auch nachdem die Grafschaft Henneberg 1544 protestantisch geworden war, blieb das Stift zunächst bestehen. Etwa dreißig Jahre später wurde es in ein gräfliches Kammergut umgewandelt. Zu dieser Zeit wurde der Westflügel der Klausur als Vogteihaus genutzt und umgebaut. Während der Ostflügel verfiel, wohnten im West- und Südflügel später Tagelöhner. Der Ostflügel stürzte 1686 ein. Die Steine der Ruine wurden im 18. Jahrhundert für den Neubau eines Schweinestalls im Kreuzhof verwendet.

Eine komplexe Gebäudebiografie durch die der Bauforscher zu den mittelalterlichen Ursprüngen der Klausur vordringt. Hierzu musste Wittwar in den Mauern lesen. Bauforschende können anhand von Unregelmäßigkeiten und Auffälligkeiten wie Baufugen, Maueranschlüssen und Abbruchkanten Rückschlüsse auf die Baugeschichte ziehen. Bei der Südklausur in Kloster Veßra fand Wittwar eine solche Unregelmäßigkeit am heutigen östlichen Ende des Südflügels. Eine Baufuge im Mauerwerk der Nordwand ist stiller Zeuge einer Veränderung: „Wir haben es hier mit zwei romanischen Bauphasen zu tun“, erläutert der Bauforscher. „Man hat an der Ostwand angefangen zu bauen, dann gab es eine Planänderung – oder eine Katastrophe.“ Das bezeugen auch Spuren an der Innenseite der Ostwand. Dort finden sich unter der Holzbalkendecke Putzreste mit Bemalungen, der Rest der Mauer war bis vor etwa zwanzig Jahren unverputzt. Solche unverputzten Mauerbereiche sind für die Bauforschung sehr wertvoll. So können zwischen Steinen, Fugen und Mörtel Veränderungen abgelesen werden. Im untersuchten Bereich zeichnen sich zwei große Bögen im Mauerwerk ab, die sich über die Wandfläche ziehen. Die beiden Bögen sind Reste eines ehemaligen zweiteiligen Gewölbes, mit dessen Bau begonnen worden war. Doch an der zweiten romanischen Mauer, der Nordwand, sind entsprechende Gewölbeansätze nicht zu finden. Mitten im Bau entschied man sich also offenbar gegen ein Gewölbe und für eine Holzdecke. Ob der Grund im Finanziellen lag oder gar in einem Brand, ist ungewiss. So können die Mauern zwei unterschiedlichen romanischen Bauabschnitten zugeordnet werden.

Foto: Hennebergisches Museum Kloster Veßra, Fotoarchiv, Dia 594

Im Erdgeschoss sind keine weiteren Stellen zu finden, an denen Mauern angesetzt haben. Wo lag also die Trennwand oder war der Raum vielleicht ein großes Refektorium, in dem am Anfang alle Stiftsherren und -damen zusammen gespeist haben? „Wir wissen es nicht“, erklärt Klaus-Peter Wittwar.

Bei einer Bauforschung sind nicht alle Erkenntnisse in Stein gemeißelt. Manches Ergebnis ist auch ernüchternd – in der Südklausur gibt es deutlich weniger romanische Bausubstanz als ursprünglich angenommen. Zwei Brände im 16. Jahrhundert zerstörten den Gebäudetrakt. Danach mussten die Südwand neu gebaut und Trennmauern im Refektorium und im Keller eingezogen werden. Die an das Refektorium anschließende Küche musste ebenfalls verändert werden. Besonders im Dach und im Obergeschoss zeigen sich die Auswirkungen der Brände. Hier ist gar keine romanische Bausubstanz erhalten. Die Außenwände wurden um 1500 neu errichtet und die ältesten der Innenwände stammen aus der zweiten Hälfte des 16. Jahrhunderts. Ein Inventar von 1633 bezeugt, dass sich hier die Abtsstube mit einem großen Erschließungssaal befunden hat.

Die vielen verschiedenen Detailinformationen zur Baugeschichte eines Gebäudes mit all den Befunden und Thesen werden meist in einer kniffligen Phase nach den Untersuchungen vor Ort zusammengeführt. Dann werden Bauphasenpläne angefertigt und schriftlich die Zusammenhänge der Baugeschichte rekonstruiert. Klaus Peter Wittwar weiß aus Erfahrung: „Da stößt man immer wieder auf Stellen, über die man wieder und wieder nachdenken muss, manchmal muss man auch nochmal genauer untersuchen, bevor am Ende eine schlüssige These formuliert werden kann.“ So endet Bauforschung, wie sie begann – am Schreibtisch.

Kira Dobbe