Vom Ort der Einkehr zum regionalen Zentrum wirtschaftlicher Betriebsamkeit – viele Klosteranlagen in Thüringen haben nach der Reformation diesen Wandel durchlaufen. Eine der ältesten von ihnen, mit Ursprüngen im 10. Jahrhundert, wurde sogar bis weit ins 20. Jahrhundert hinein wirtschaftlich genutzt. Auf dem Gelände des ehemaligen Klosters St. Wigbert im nordthüringischen Dorf Göllingen stehen noch heute die Gebäude einer Konservenfabrik, die bis vor wenigen Jahrzehnten zu den wichtigsten Arbeitgebern vor Ort zählte. Inmitten des 500jährigen Trubels rund um Getreide, Obst und Gemüse hat sich ein architekturhistorisches Juwel erhalten – der Westturm der romanischen Klosterkirche.

Vom Mittelalter bis heute – die neue Dauerausstellung gibt Einblicke in rund 1000 Jahre Denkmalgeschichte.

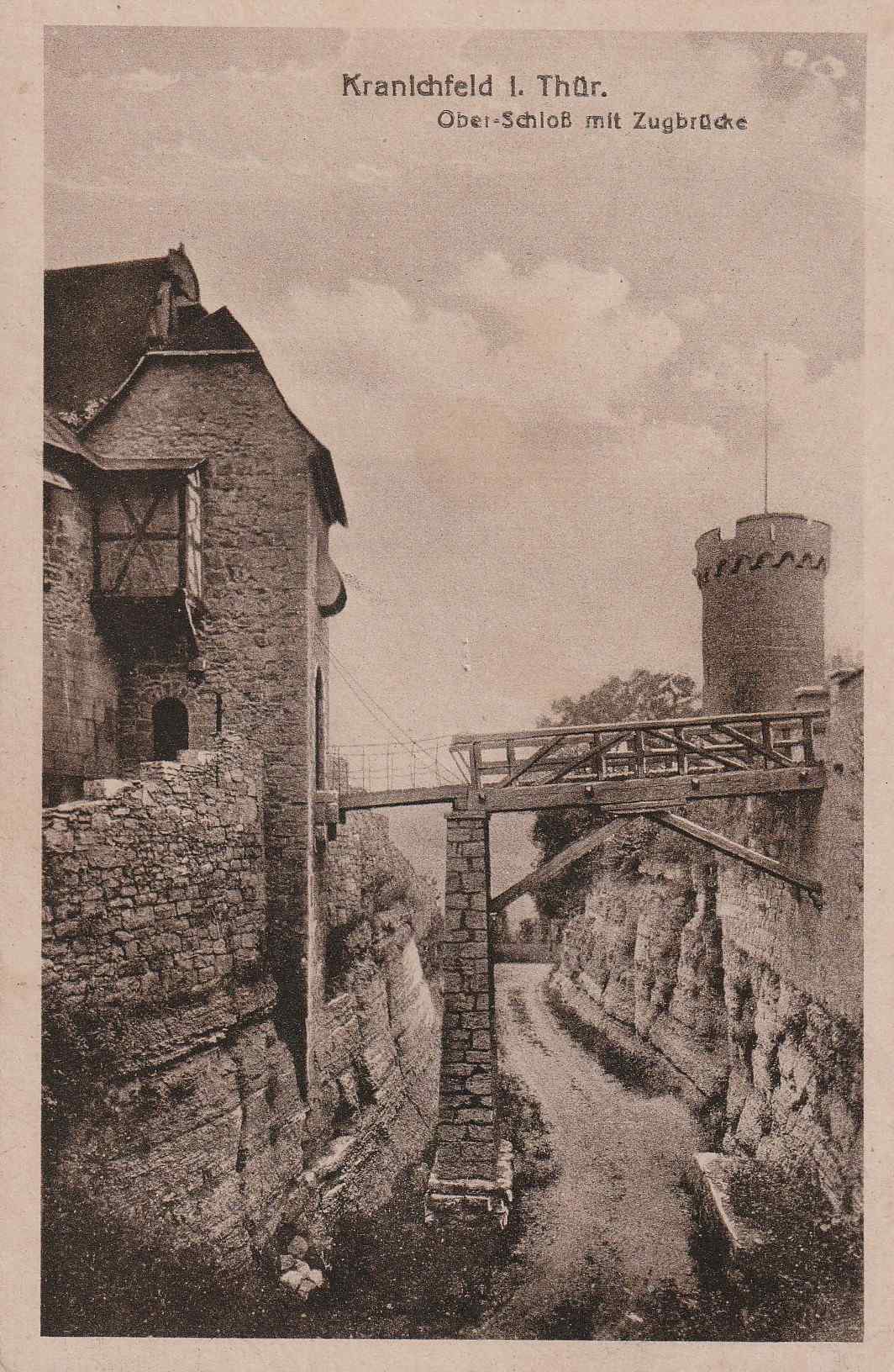

Foto: STSG, Constantin BeyerGöllingen lag um das Jahr 1000 in der Kernlandschaft des ottonischen Königtums. Der älteste Teil der Anlage geht auf einen kleinen Kirchenbau aus dem 11. Jahrhundert zurück. Kräftig gebaut wurde dann im 12. Jahrhundert. Es entstand eine große Saalkirche mit zwei Querhäusern und zwei Chören, einer Apsis im Osten und einem monumentalen Westturm. Überdauert haben von diesem Kirchenbau nur die Abschlüsse. Während sich die Apsis ein wenig in einem später hinzugefügten Wirtschaftsbau versteckt, blieb der Westturm erstaunlich unbehelligt stehen. Zu seinen Besonderheiten zählen die hohe Qualität in der ornamentalen und architektonischen Ausführung und vor allem seine Krypta.

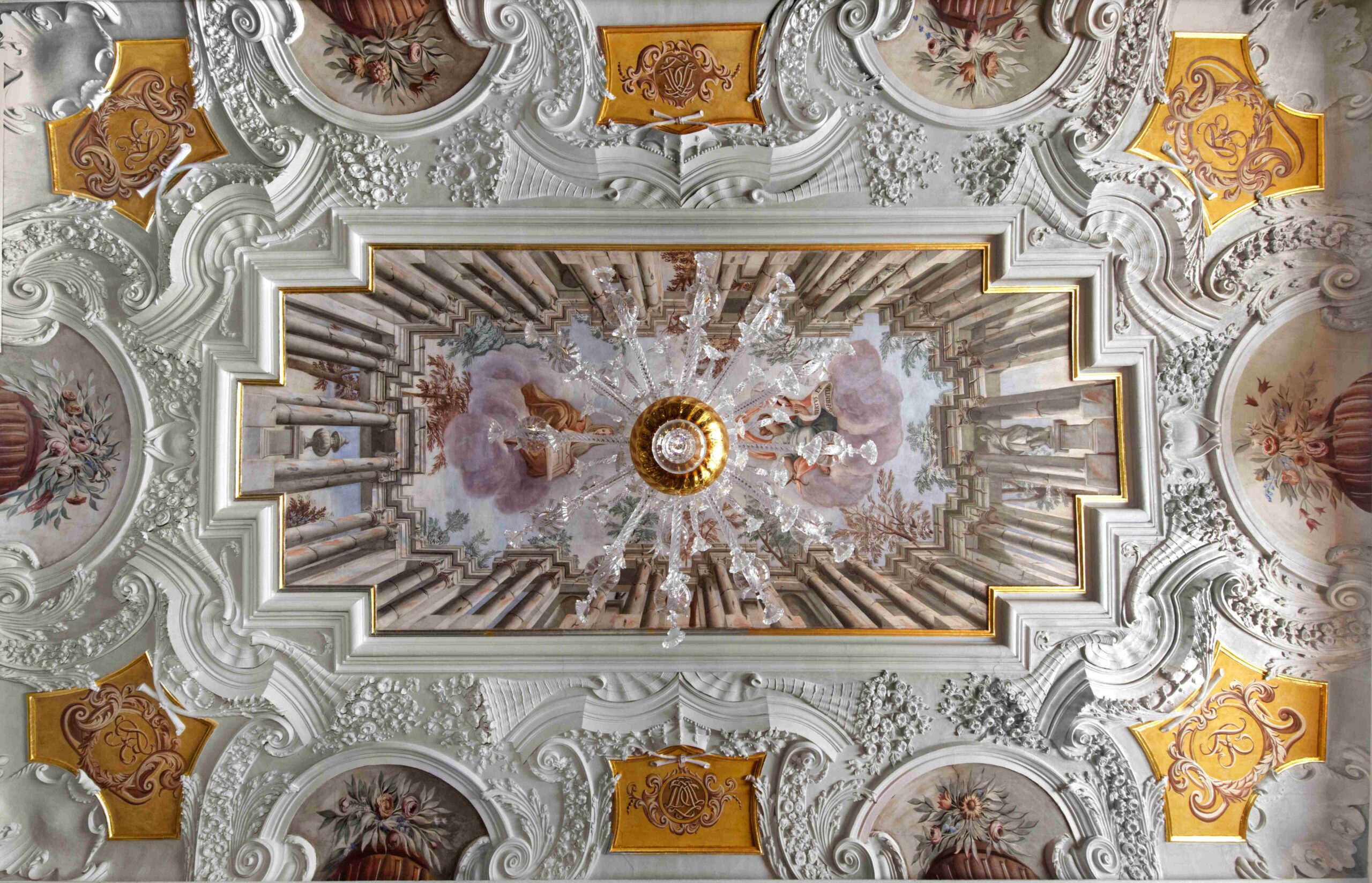

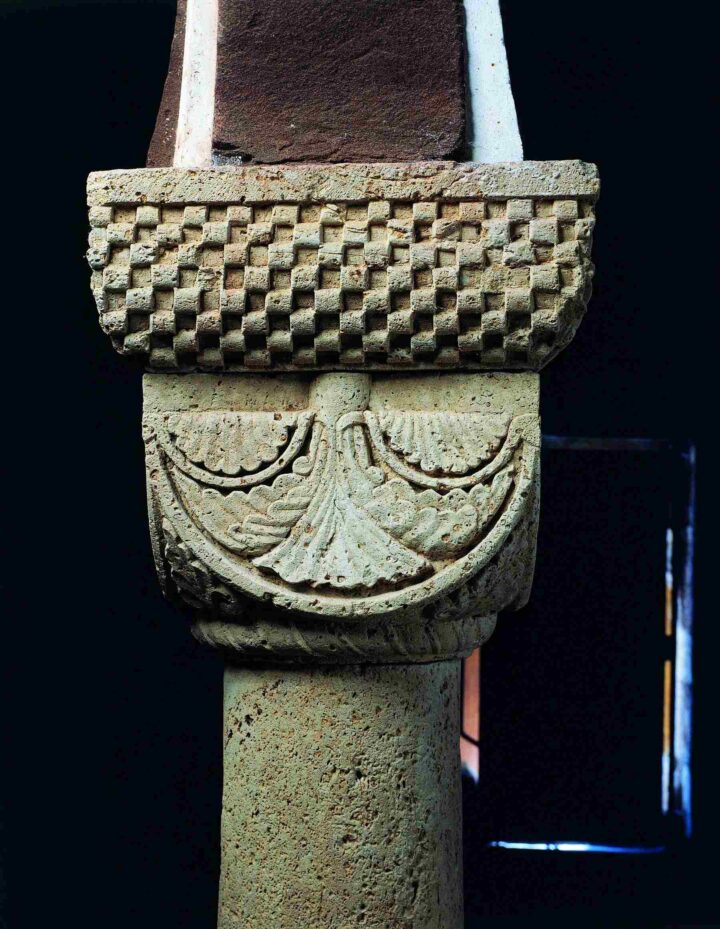

Im 13. Jahrhundert vollendete man die Bauarbeiten am Westturm. Sein Mauerwerk ist sehr sorgfältig gearbeitet und durch die unterschiedliche Farbigkeit der Steine kontrastreich gestaltet. Halbsäulen und Ecklisenen, die in gleichmäßige Rundbogenfriese übergehen, gliedern die Wandfelder. Im Untergeschoss des Turms befindet sich die Krypta. Sie zählt mit der skulpturalen Finesse ihrer Bauplastik zu den schönsten romanischen Raumschöpfungen Thüringens.

Neun Kreuzgratgewölbe, eingespannt mit hufeisenförmigen Gurtbögen und von vier Rundsäulen getragen, erzeugen einen fast schon orientalischen Raumeindruck. Beleuchtet wird die Krypta über drei Fenster an der Südseite, die exakt in den Mittelachsen der Gewölbe liegen. Es steht außer Frage, dass es sich bei diesem Raum um einen liturgisch hochrangigen Ort in der Göllingen Klosterkirche gehandelt haben muss. In der neuen Dauerausstellung geht es nicht nur ums große Ganze. Unter dem Motto „Sehen lernen“ wird der Blick bewusst auch auf aufschlussreiche Baudetails gelenkt.

Foto: STSG, Tino TrautmannBis ins 16. Jahrhundert hatte das Kloster Bestand, fiel aber während der Bauernkriege Plünderungen zum Opfer und wurde außerdem in Teilen zerstört. Zur endgültigen Säkularisierung kam es erst 1606 unter den Landgrafen von Hessen-Kassel. Seitdem diente das Kloster als Domäne der wirtschaftlichen Prosperität weltlicher Herrschaft und wurde nach 1918 als Staatsdomäne des Landes Thüringen weiterbetrieben. Ab den 1930ern wurden in den Domänengebäuden eine Konservenfabrik eingerichtet, was zu einer weiteren Überformung der gesamten Anlage beitrug.

In der neuen Ausstellung ist die Klosteranlage selbst wichtigstes Exponat – vom Klosterturm bis zur Ausstellungshalle, einem Gebäude der ehemaligen Konservenfabrik.

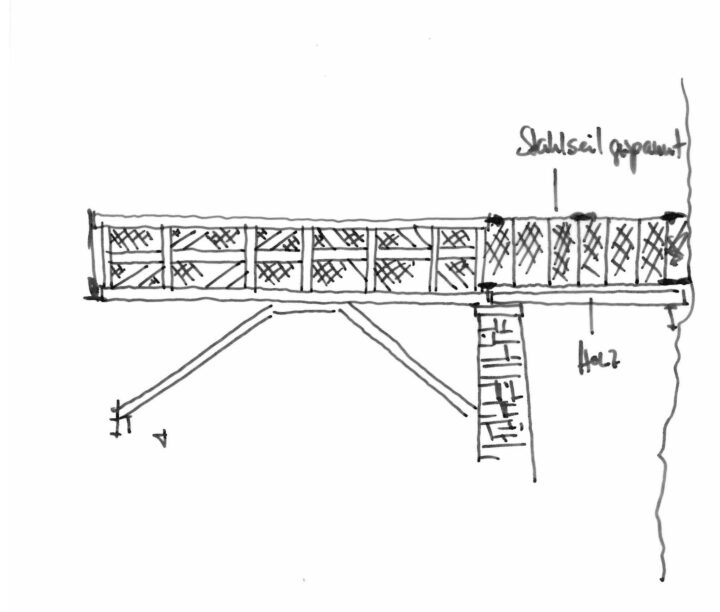

Abbildung: Blick in das ehemalige Fabrikgebäude, das bald Ausstellungshalle ist, Foto: STSG, Iris PalzerAls Teil der Domäne geriet die architekturhistorische Bedeutung des Westturms in Vergessenheit. Erst im 19. Jahrhundert, wurde das bedeutende Kleinod romanischer Baukunst wiederentdeckt. Allerdings verhinderte die landwirtschaftliche Nutzung eine umfängliche Restaurierung. Nicht zuletzt wurde durch die Konservenfabrik auch der Turm stark in Mitleidenschaft gezogen und sogar als Lagerfläche verwendet. Zu dessen Rettung, Schutz und Instandhaltung gründete sich deshalb 1978 eine Interessengesellschaft Denkmalpflege. Die Mitglieder bemühten sich um eine denkmalgerechte Nutzung und touristische Erschließung. Verstetigt wurden diese Bestrebungen durch die Gründung der Gesellschaft der Freunde der Klosterruine St. Wigbert Göllingen e.V. am Anfang der 1990er Jahre und die Übertragung der Anlage an die Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten 1995. Bis heute betreut und belebt der Verein das ehemalige Klostergelände an der Seite der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten (STSG).

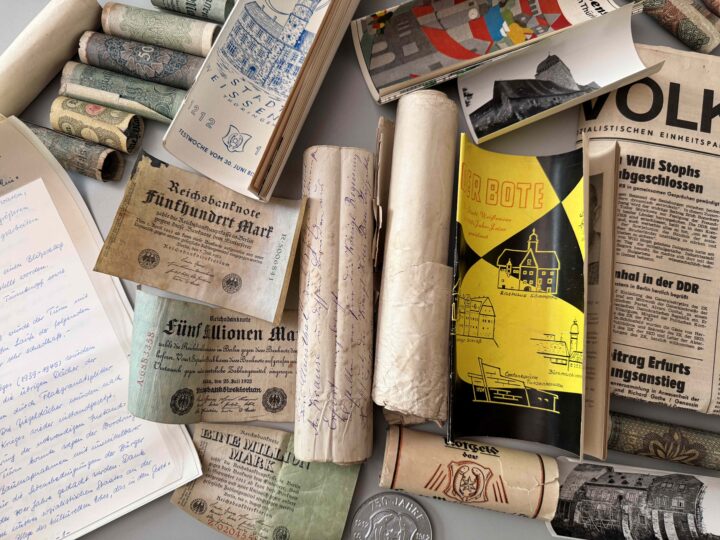

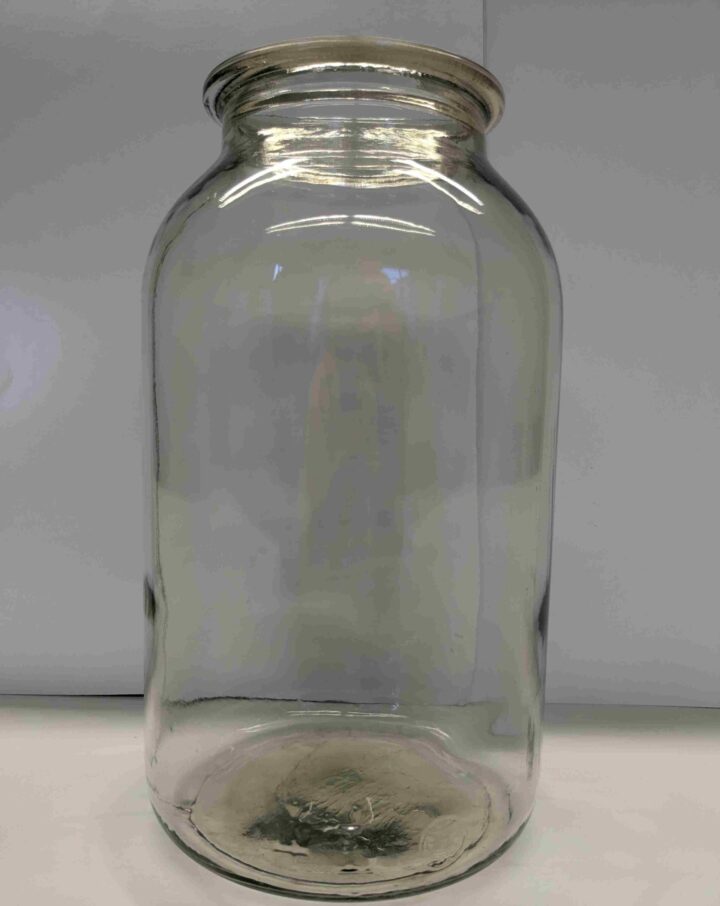

Von den Abläufen am Fließband in der Konservenfabrik bis zum bürgerschaftlichen Engagement in DDR-Zeiten nimmt die neue Dauerausstellung auch Lebensgeschichten in den Blick. Zeitzeugen machen mit ihren Erinnerungen die jüngere Geschichte des Klosterareals lebendig.

Abbildung: Konservenglas aus Konservenfabrikzeit, Foto: STSG, Iris PalzerDank des Engagements und der Unterstützung vieler Ehrenamtlicher konnten in den 1980er Jahren der Turm mit Chorpodium und Krypta sowie Mauerreste der Ostapsis vor dem Verfall gerettet werden. Das Ausmaß der ehemals großen und bedeutenden Klosterkirche ist seit 2007 durch Gabionenmauern sichtbar gemacht. In den 1990er Jahren als störend empfunden, sind die Gebäude der Konservenfabrik mit ihren Betonschalendächern inzwischen selbst zu kulturgeschichtlichen Zeugnissen geworden – sie erzählen von der jüngeren Geschichte der Klosteranlage.

Mit Infostelen und einem neuen Multimediaguide nimmt das neue Vermittlungsprojekt die Besucherinnen und Besucher auch auf Spurensuche durch die Anlage im Außenbereich mit.

Foto: STSG, Tino TrautmannDie neue multimediale Ausstellung für Kloster Göllingen soll im August 2025 zusammen mit einem neuen Besucherzentrum eröffnen, das in einem Pavillonneubau am Zugang zur Klosteranlage entsteht.

Der eingeschossige Pavillon mit Flachdach wird mit nachhaltigen Materialien in Holzrahmenbauweise errichtet. Mit Sanitäranlagen und Shopbereich ausgestattet, soll er künftig als neuer erster Anlaufpunkt für die Besucherinnen und Besucher dienen.

Abbildung: Klosterturm mit Pavillonbaustelle, Foto: STSG, Carolin SchartErmöglicht wird das neue Vermittlungsprojekt für Kloster Göllingen durch das von Land und Bund geförderte Vermittlungs- und Digitalisierungsprogramm SchlösserWelt Digital & Original der STSG. Bis zur Eröffnung im August geht es für alle Projektbeteiligten jetzt nochmal ans Eingemachte.

Iris Palzer