Zentimeter für Zentimeter schob sich im Januar ein Kran der Länge nach durch die drei Tore, die einst Burg Ranis sicherten. Das Dritte war das komplizierteste, es war die Durchfahrt des Torhauses. Sogar etwas Luft musste aus den Reifen abgelassen werden, damit der schwere Wagen mit dem Kran durch die Öffnung passte. Im Burghof wurde der Kran aufgerichtet und entfaltet. Im März dann hatte er seinen ersten großen Einsatz – auf das seit Herbst um das Torhaus gebaute Gerüst legte er die Segmente eines großen Schutzdachs auf. Darunter wird nun das Torhaus saniert, in dem sich die Epochen der Burggeschichte auf dichtem Raum wie unter einem Brennglas drängen.

Schon die Krananlieferung für den Gerüstaufbau wurde auf dem Burgberg mit steiler Anfahrt und drei schmalen Burgtoren zur Millimeterarbeit.

Foto: STSG, Susanne WündschAlle Bauphasen der Burg Ranis von der mittelalterlichen Wehranlage über den gotischen Ausbau zum Schloss bis zu den Modernisierungen der Frühen Neuzeit und selbst noch die Nutzungen des 20. Jahrhunderts haben im Torhaus ihre Spuren hinterlassen. Was das Torhaus zu einem Leckerbissen für Bauhistoriker macht, bereitet Architekten und Ingenieuren durchaus Kopfzerbrechen. Denn die ineinander verschachtelten Umbauten, Bauteile und Ergänzungen sind nicht immer fest miteinander verbunden, außerdem ist durch Überlastungen und Alterserscheinungen vieles marode.

Foto: STSG, André Kranert

Im Zuge der Dach- und Fassadensanierung werden auch die historischen Giebel zur Hoffassade gesichert und restauriert.

Foto: STSG, André Kranert

Auf dem Gerüst und im Torhaus läuft die Sanierung auf Hochtouren, mehrere Gewerke sind hier gleichzeitig am Werk.

Foto: STSG, André KranertUnter dem Schutzdach wir nun Abschnitt für Abschnitt das Dach geöffnet, darunter wird die Dachkonstruktion saniert und mit Schiefer neu gedeckt. Den Anfang machte der prächtige geschwungene Giebel aus dem 16. Jahrhundert. Er ist nicht mehr fest mit dem Dachstuhl verbunden, muss deshalb vorsichtig abgebaut und neu aufgemauert werden. Zuerst mussten deshalb Steinrestauratoren die Schmuckelemente – steinerne Kugeln und Obelisken – und die Sandsteingesimse abnehmen, die nun in der Werkstatt restauriert werden, bevor sie zurückkehren können.

Foto: STSG: André Kranert

Temporäre zusätzliche Stützkonstruktionen leiten die Kräfte, die auf dem maroden Tragwerk des Torhauses lasten, während der Sanierung ab.

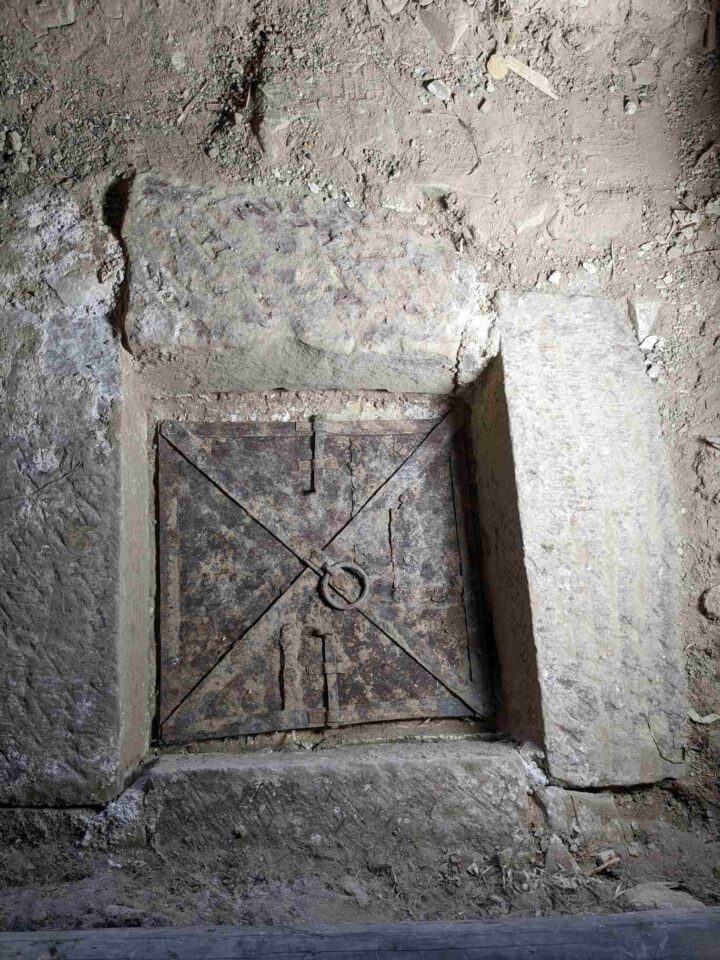

Foto: STSG, André KranertBevor die Zimmerer ins Dach eingreifen konnten, hatten sie erst einmal mit Provisorien in den Geschossen darunter zu tun. Damit einige desolate Decken und Wände unter den Erschütterungen beim Bauen nicht noch mehr Schade nehmen, mussten an vielen Stellen Abstützungen aus Holz eingebaut werden. Mit fortschreitender Sanierung werden sie überflüssig und können wieder ausgebaut werden. Begonnen wurde parallel aber auch schon im Keller. Dort geht es zunächst um das Gewölbe im südlichsten Gebäudeteil, das ursprünglich ein mittelalterlicher Turm war. Dieser Turm wurde später in Baukörper und Fassaden des Torhauses integriert, ist konstruktiv aber ein eigenständiger Bau mit dicken Mauern, in denen Bauforscher sogar Hinweise auf die Apsis einer Kapelle fanden.

Foto: STSG, André Kranert

Mit Mauerwerk aus Mittelalter und Renaissance, Trennwänden aus der Frühen Neuzeit, Türgewänden, Ornamenten, einander überlagernden Farbfassungen und Tapeten aus 800 Jahren Nutzungsgeschichte ist das Torhaus prall gefüllt. Diese Befunde zu schützen, zu konservieren und nach der Sanierung erlebbar zu machen, gehört zu den wichtigen Zielen des von Bund und Land im Rahmen des Sonderinvestitionsprogramms I der Stiftung Thüringer Schlösser und Gärten geförderten Denkmalprojekts.

Da wird der Gerüstbau selbst zur Ingeniersleistung, wenn das Denkmal auf einem abfallenden Felsen mit Höhle fußt und der Wind am Burgberg zehrt. Eine statische Herausforderung.

Foto: STSG, André KranertDass am Torhaus von Burg Ranis alles mit allem zusammenhängt, zeigte sich übrigens schon beim Gerüstbau, der selbst schon ein anspruchsvolles Unterfangen war. Stellenweise mussten Verankerungen durch das Gebäude gezogen werden, an denen das Gerüst befestigt werden konnte, weil sich am Bestand nicht ausreichend Halt fand. Die Anker stabilisieren aber zugleich das Gebäude und bleiben deshalb an Ort und Stelle, wenn in zwei Jahren das Gerüst wieder abgebaut wird.

Franz Nagel