Nicht eine, gleich drei Quellen speisen die Brunnenstube im Schleusinger Schlossgarten, das fanden die Experten bei den Untersuchungen für die Sanierung des Brunnenhauses vor einigen Jahren heraus. Eine legendäre Entdeckung für all jene, die die Sage um die Gründung der Residenzstadt Schleusingen kennen: Die verzauberte Tochter einer Wassernixe, Hüterin der Quellen der Flüsse Erle, Nahe und Schleuse, soll dort von einem jagenden Grafen erlöst worden sein. Dabei soll dem jungen Grafen die Zauberformel „Sie liebe und siege“ geholfen haben. Nach den Anfangsbuchstaben der Zauberformel „SLUS“ soll besagter Graf dann später die von ihm in der Nähe der Quellgrotte gegründete Stadt Schleusingen benannt haben. Hier lebte er dann glücklich zusammen mit seiner Frau, der erretteten Nixentochter. Einen Bezug zwischen der Gründungslegende und den drei Quellen zu vermuten, die unter dem Brunnenhaus im Schleusinger Schlossgarten zusammenfließen, liegt also nicht ganz fern.

Sagenhaft muss auf jeden Fall der Ausblick aus dem Obergeschoss des Brunnenhauses in den Schlossgarten einst gewesen sein. Denn über den sechs Sandsteinpfeilern des offenen Erdgeschosses ruht ein überdachtes Obergeschoss mit einer gemütlichen Stube. Durch deren Fenster eröffnet sich der Blick in den Garten. Zugänglich war die Turmstube einst über eine Außentreppe.

Brunnenhaus und Garten stehen seit Jahrhunderten in enger Verbindung zueinander. Das kleine Bauwerk entstand vor über 400 Jahren im Zusammenhang mit der Anlage des Schlossgartens. Der kleine architektonische Gartenschatz spielte eine zentrale Rolle in der damaligen Gartenanlage und diente dem komfortablen Aufenthalt an erhöhter Position mit Überblick über die kunstvoll kombinierten Blumenbeete und Nutzpflanzen.

Das Brunnenhaus verbindet die Funktion des Gartenaltans mit einer Brunnenumbauung, die schon seit dem Mittelalter üblich war.

Foto: STSG, Franz NagelHeute ist das Brunnenhaus von Schloss Bertholdsburg eine kleine Rarität. Es finden sich kaum Vergleichsbeispiele. Das ist nicht zuletzt dem Verlust vieler Gartenarchitekturen aus der Renaissance und dem Frühbarock in Europa geschuldet, die späteren Gartengestaltungen weichen mussten oder schlicht verfielen.

Dank einer großzügigen Förderung durch die Deutsche Stiftung Denkmalschutz konnte das Brunnenhaus in den letzten Jahren saniert und 2025 auch das Umfeld wiederhergestellt werden.

„Für die Deutsche Stiftung Denkmalschutz ist das Brunnenhaus so wichtig, weil es eines der wenigen erhaltenen Zeugnisse für Kleinarchitekturen der Zeit um 1600 ist. Da hat Südthüringen einen echten Schatz, der seinesgleichen sucht. Wir sind froh, dass wir mit umfangreichen Spendenmitteln dazu beitragen konnten, dass es für die Zukunft erhalten bleibt und seine Wirkung im Schlossgarten wieder voll entfaltet.“ Dr. Steffen Skudelny, Vorstand der Deutschen Stiftung Denkmalschutz

Foto: STSG, Franz NagelZu Beginn der Sanierung stand zunächst die Statik im Vordergrund. Durch ein marodes Pfeilerfundament war es im Lauf der Zeit zum Schiefstand des Bauwerks gekommen. Durch eine Stützkonstruktion wurde das schadhafte Fundament stabilisiert. Gesichert werden musste auch das von den Pfeilern getragene Kreuzrippengewölbe über dem Brunnenbecken. Dazu wurden von oben Stahlstifte eingesetzt, mit einem Edelstahlgitter verspannt und mit einer Mörtelschicht bedeckt. Zusätzlich wurde ein von außen in die Fugen gelegter Ringanker verbaut.

Abstützung des Gewölbes über dem Erdgeschoss des Brunnenhauses während der statischen Sicherung 2020.

Foto STSG, Franz NagelIm Obergeschoss wurde der marode hölzerne Bodenaufbau ersetzt, dann kehrten die Dielen aus der Mitte des 18. Jahrhunderts wieder zurück. Auch die Deckenbalken mussten erneuert und der Dachstuhl aus dem Jahr 1620 repariert werden. Tischler kümmerten sich um die Fenster. In die Kur gingen auch die Sandsteinoberflächen der Fassaden. Steinrestauratoren reinigten sie und befreiten die Werksteinflächen von Krusten und Verschmutzungen. Loses Fugenmaterial ersetzten die Experten durch Mörtel in passender Rezeptur.

Im Zuge der Sanierung wurde auch der hölzerne Dachstuhl des Brunnenhauses saniert.

Foto: STSG, Iris PalzerNach historischem Vorbild wurde dann auch das spitze Zeltdach neu eingedeckt. Die noch nachweisbaren besonders geformten Turmziegel wurden dafür in einer auf historische Ziegelformen spezialisierten Manufaktur eigens nachgefertigt. Die kleinen Biberschwanzziegel, die auch Turmbiber genannt werden, sind besonders für steile Dächer geeignet. Mit ihnen erhielt das Brunnenhausdach wieder seine feingliedrige Struktur zurück, die es bis ins frühe 20. Jahrhundert auszeichnete.

Foto: STSG, Franz Nagel

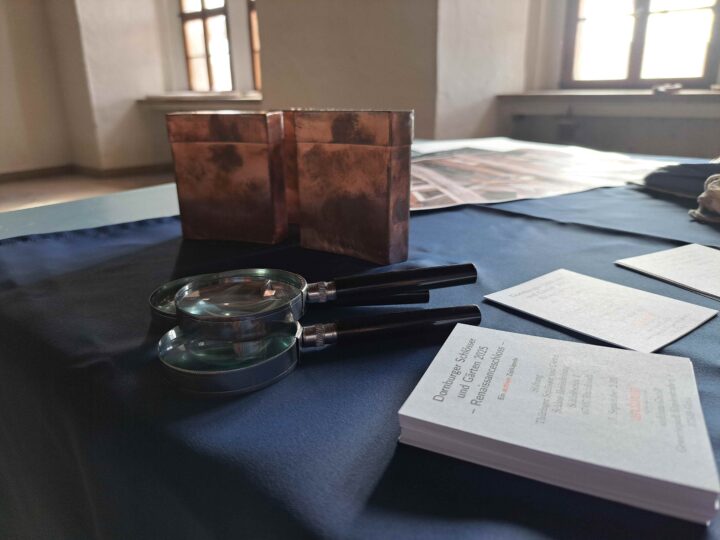

Nach dem Vorbild der historischen Dachziegel wurden die neuen Turmbiber für die Dachdeckung des Brunnenhauses 2020 in der Manufaktur gefertigt. Durch sie erhielt das spitze Dach des Brunnenhauses seine charakteristische feingliedrige Struktur zurück.

Foto: STSG, Franz NagelIn diesem Jahr ermöglichte eine Anschlussförderung über die Deutsche Stiftung Denkmalschutz auch die Arbeiten am Umfeld. Um das Kleinod aus dem frühen 17. Jahrhundert wieder ganz zu zeigen, wurde das Bodenniveau abgesenkt und der Verlauf der benachbarten modernen Treppe korrigiert. In großem Umfang wurden alte Leitungen im Boden rund um das Brunnenhaus ersetzt. Die Flächen wurden als wassergebundene Wegedecken befestigt, teils auch mit Flusskieseln gepflastert. Abschließend wurden die angrenzenden Beete mit Stauden bepflanzt.

Für die Instandsetzung der Brunnenstube unter dem Brunnenhaus wurde das Wasser aus dem Brunnenschacht abgepumpt, dabei half die Freiwillige Feuerwehr Schleusingen.

Foto STSG, Doreen EdelmannDas namengebende Brunnenbecken unter dem Gewölbe des Brunnenhauses wurde samt Zuleitungen instandgesetzt und erhielt eine neue Einfassung. Später soll das derzeit noch abgedeckte Becken ein Geländer erhalten, auch eine Treppe zum Obergeschoss des Brunnenhauses soll noch folgen.

Das geheimnisvolle Schleusinger Brunnenhaus mit sagenhafter Geschichte hat seinen alten Platz im Schlossgarten jetzt wieder zurückgewonnen.